何須長嘆憶芳華?那晚,夢裡蝴蝶翩然舞起——關於《梁祝小提琴協奏曲》鋼琴改編版本編曲暨首演者「巫漪麗」

本篇字數:6,199 字閱讀時間:10 分鐘

關於這篇文章,你覺得?

喜歡0

難過0

驚訝0

有趣0

本篇字數:6,199 字閱讀時間:10 分鐘

處在和平的年代,人人都能做得到和睦可親,人性往往也會被一種靜謐的氛圍給遮掩住,日子是日復一日的平靜;然而,一旦處於非常時期的動盪年代,人性便往往被激發出來,在令人意想不到的角落裡,處於時代紛擾下的小人物,往往無可避免地,只得概括承受命運所帶來的結果。

上述這句話便是在了解華人鋼琴家巫漪麗的一生後,深有所感的註解。

若將她的一生簡單劃分為四階段,從年少上海灘一曲成名、抵達演奏生涯巔峰,乃至墜於低谷之中,直至生命的最後幾年,仍一門心思為鋼琴事業奮鬥…處在不同年齡區段的她,對於學琴、琴藝,乃至感情,一生似乎離不開三個字:不將就。

目錄

Toggle1931 年,巫漪麗生於一個上海知識分子家庭,父親是赴美海歸、畢業於北京清華大學的知名建築師,母親則是自小接受西化教育的商界巨賈之女,巫家育有三個孩子,巫漪麗排行第二,上有著名消化病學專家的大哥巫協寧,下有在上海復旦大學教授英語的小妹巫漪雲。

按理說,殷實的家境與良好的教育出身,多半培養出學者專家的後代,本該與音樂表演藝術並無淵源的巫漪麗,本應走向與兄長及小妹雷同的命運,但六歲那年的一天,與音樂的宿命,便已決定。

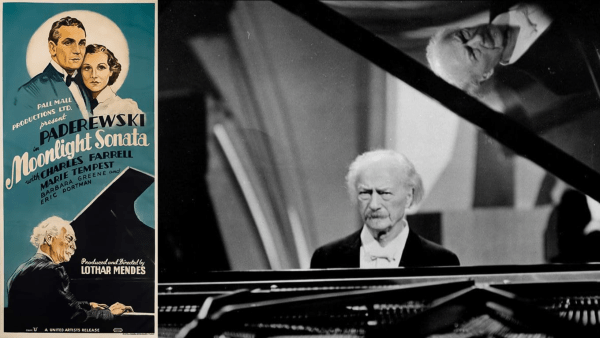

那天,巫漪麗跟隨舅舅看了一部電影《子夜琴聲(Moonlight Sonata)》,被劇中角色所彈奏的蕭邦《即興幻想曲》深深吸引,自此,音樂的種子在小女孩心中種下,自此,她的腦海終日被那一天聽聞的旋律所佔據,美妙的音符縈繞耳側,那晚,小小年紀的她竟為此失眠了!於是,巫漪麗篤定地向母親提出:想學鋼琴。

回看 1930、1940 年代,即便是繁華的上海灘,音樂都還尚未普及、鋼琴都是少見之物,一開始,母親並不同意她學琴,在憶起這段學琴初亮相,巫漪麗說,「因為他(電影中的角色)反覆演奏,所以我就記住了,然后後我就哼,覺得鋼琴聲音很美妙,所以决心學彈鋼琴,媽媽拗不過我。」而後,巫漪麗隔三差五向母親提起,在反覆懇求並做出「一定好好練琴」下,母親終於對孩子的心願點了頭,她也開始了與鋼琴的緣分。

出乎大人們的意料,在習琴第一年,巫漪麗就拿下上海兒童音樂比賽鋼琴組第一名,這段往事,直至晚年她仍記憶猶新。她記得,領獎時,獎品是塊錦旗和銀盾牌,對九歲的她而言,根本拿不動;她也記得,母親坐在台下為自己鼓掌,留下欣慰的眼淚。

巫漪麗的妹妹說,姊姊在得獎後,琴練得愈發起勁,「姐姐每天放學都要回來練琴,吃完飯也練,還要早起練琴,但從來沒有聽她埋怨過。」漸漸地,對音樂超乎同齡人的長久堅持,讓她身旁大人們意識到,要給眼前這個小女孩更專業的音樂教育。於是,巫漪麗被帶往李斯特的關門弟子——上海交響樂團前指揮、義大利著名音樂家梅百器(Mario Paci)面前,在聽了她彈奏一曲後,當即決定收她為徒。

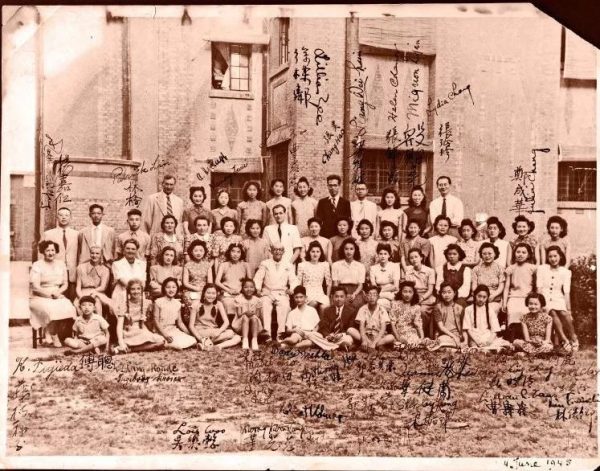

1949 年,18 歲的巫漪麗獲得和上海交響樂團合作的機會——那一次,她演奏了貝多芬第一鋼琴協奏曲,全家人也到場支持,演出結束後,一家人在後台碰面,她說,「那時候不興擁抱,大家就是一直笑。」

此次寶貴的合作,讓她感受一曲成名,轟動整個上海灘的滋味!一時之間,巫漪麗的名號傳遍上海大街小巷。隔年,巫漪麗便以樂團成員的身分,加入上海交響樂團。

巫漪麗沉浸於音樂的美好,外有鋼琴事業蒸蒸日上,內有全心全意支持她鋼琴事業的家人,音樂為她帶來榮耀,也讓她遇見一生所愛—— 1954 年,巫漪麗被調往北京中央樂團(中國交響樂團前身),結識時常一同排練的團內小提琴首席楊秉蓀,巫漪麗覺得,「他的聲音特別吸引人,他在音樂學院也很優秀。」,當時不少人說,楊秉蓀的光芒遠甚巫漪麗,甚至有些膽大的記者跑到她跟前詢問她的看法,「有一些文章裡面評價說您在跟楊先生一起合作的時候,在舞台上您總是甘於做綠葉?」可她不僅不介意,還大方回應,「對,我願意。」,之後,二人結為連理,收穫彼此音樂上的知音。

鋼琴家與小提琴家,巫漪麗與楊秉蓀,在外人看來,琴瑟和鳴,即便婚後生活條件刻苦、居住空間擁擠,他們也不以此為苦,有琴的地方就有舞台,婚後二人曾一起合演多首曲目,如舒伯特的《鱒魚》。也許,他們所詮釋的不僅是樂曲,更詮釋著愛情最美的模樣:你最愛的人懂你最愛的事物,就是有這麼個人,懂你,足矣。

1959 年的夏天,《梁祝小提琴協奏曲》(常被簡稱為《梁祝》)【註解】 在上海蘭心大戲院首演,這首以東方傳統民間故事《梁山伯與祝英台》為基底,佐以西方音樂形式的所作的小提琴協奏曲,是交響樂演出的里程碑,更在當時藝文活動隨之開展的年代呼聲尤其高。

不過,由於巫漪麗所處的中央樂團獨唱獨奏組,主要伴奏為鋼琴,團長將鋼琴改編版本的重任交予巫漪麗,她二話不說,借來總譜、刻苦鑽研,那時腦海只有一個念頭:一定要寫出來,在閉門苦熬了三個日夜後,遂讓這首《梁祝小提琴協奏曲》鋼琴改編版本問世,她融西洋樂器與中式情感於一曲,並在舞台上親自演譯,此舉再次轟動世人,首演的中外聽眾無不被觸動。

在芬芳的年華,巫漪麗以琴鍵唱響人生的最高音,成為京滬界一顆冉冉升起的新星;殊不知,愛的反面便是失去,幸福也總是轉瞬即逝。

60 年代的這段歷史,離我們並不遠,即便未曾親身經歷過,多數人也聽聞過、想像過;當有天人們發現,那些在曾在表演舞台上接受眾人掌聲和鮮花的「音樂家」們,也有落井的可能,圍觀的群眾便會更加聚集,人們投躑石頭的手也會更加賣力。

那個年代,即便音樂家不理窗外事,窗外事也可能找上音樂家。巫漪麗和楊秉蓀被禁止演奏,為了不發出樂音,在狹小的房間裡,惘惘的惶恐一直都在,他們只能用手指觸碰著被取下琴弦樂器,在腦海裡、在心中,想像著彈琴、拉琴的聲音。

大環境的動盪,帶來的是小家庭的厄運,而後,楊秉蓀因故入獄,短時間內,巫漪麗失去的不只是最愛的人,一夕之間,她也因此受牽連,終日惶惶度日、無路可走下,只得做出萬般痛苦的決定——一紙離婚書信被遞到獄中愛人的手裡——為免妻子遭受牽連,楊秉蓀二話不說簽了字,倉促的婚姻戛然而止,他們甚至來不及有孩子!

後來,巫漪麗雖在磨難中挺了過來、保住了樂團的崗位,雙腿卻也落下病根,疼痛酸脹麻木刺痛T成為往後餘生之日常,也導致她終身跛行。

日子一晃十年,楊秉蓀終被釋放,但家人對於巫漪麗當年的決絕十分不滿,堅決反對二人復婚;之後, 楊秉蓀再婚,有了一個女兒,舉家前往美國定居,自此,本該攜手一生的兩人猶如分支的河流,就此岔開,此生別過,巫漪麗則在獨身中度過餘生。

很多很多年以後,這位老藝術家始終未曾放棄演奏鋼琴,幾經周折,78 歲高齡的巫漪麗終於如願出版了個人首張專輯《一代大師 1》,廣受迴響;五年後,又有了第二張專輯《一代大師 2》的問世,除收錄她廣為人知的《梁祝》鋼琴版外,同時收錄了《繡金匾》、《松花江上》、《百鳥朝鳳》、《梁祝》、《鋼琴五重奏(鱒魚)》等曲,她特意託人將作品轉交遠在大洋彼岸的楊秉蓀,回首過往,生命太短暫,但遺憾太長,只好寄情創作,心意都在指尖。

2017 年,87 歲的巫漪麗榮獲世界傑出華人藝術家大獎,她再次託人將好消息帶給遠在千里之外的楊秉蓀,沒想到,還沒等來知音祝賀的消息,噩耗卻先一步抵達:楊秉蓀不久前剛離世!巫漪麗失去了一生掛心的人。

獲悉消息的巫漪麗,換了身素白的衣,一聲不吭地將自己獨自關進了錄音室彈奏《梁祝》鋼琴改編版本,彈至該曲〈哭墳〉段落,她將氣力與情感都集中指尖,將悲傷和哀痛敲在琴鍵,錄音室外的聽者無不落淚,後又彈至〈化蝶〉,似是緬懷,似是告別,柔情宛如清澈秋水,一曲訴衷腸,淒美動人,滄桑心碎。

《梁祝》鋼琴改編版本奏畢,千百年前的一抹香魂在她的指下翩然復活,梁山伯與祝英台最終羽化成蝶,雙宿雙飛,成全了有情人的一片癡心;但是,現實人生往往殘酷,窮其一生等不到完滿的結局,才是芸芸眾生的大多數。

忘卻一個人需要多久的時間?五年、十年,又或者五十年?在一次訪談中,巫漪麗曾分享,演奏《梁祝》鋼琴改編版本這麼多年,沒想到還是很觸動,「我喜歡最後一段,我用了鋼琴上重疊的八度來代表墳墓,直到化蝶,每次彈這邊都還是很感動。」巫漪麗用一生做了一場漫長的告別——

她用此曲,悼念那個淒美的愛情傳說,也同時將自己的悲傷揉碎、化作指尖下的傾訴,用音樂,道盡自己的人生。

回看巫漪麗的一生,從一個上海殷實人家的小女孩,至北京邂逅一生摯愛、成為榮光滿載的鋼琴家,而後,離家的鐘擺,越盪越遠,80 年代,她赴美深造,攻讀音樂教育,最終,晚年在新加坡落腳——她沒有自己的房子,生活並寬裕,與房東同住一屋簷下,身邊並無親友,膝下並無子女,僅與鋼琴相伴,曾有人問她「一個人在租屋處,會感覺到孤獨嗎?」她說,「彈鋼琴就不孤獨了。」

她生活簡樸,以教學和伴奏維生,善心的屋主,主動將客廳的空間讓給巫漪麗心愛的鋼琴,也同意讓學生登門學習,避免她為教課來回奔波;不過,她不願意為了多掙到錢而多收學生,始終堅持要為自己預留足夠的練琴時間。她曾說,「音樂的海洋是一望無際的,一個人能夠彈多少的鋼琴作品是有限的,我已經失去了過往那些年數,所以現在不能夠偷懶。」即便已年屆八旬,想起孩提時期,母親風雨無阻陪她學鋼琴的往事,她仍舊十分感觸,「我覺得不能夠辜負父母親對我的期望,我還可以活到老、學到老,我還可以再做一些。」

2008 年,巫漪麗在發行的兩張演奏專輯後,重回大眾視野,也重返大大小小的舞台,新加坡以「曾祖母級的鋼琴家」敬稱她、央視邀請她與小提琴家呂思清同台獻藝等等,重新拾起一代鋼琴演奏家的昔日榮光。

不過,那頭熱鬧,這廂冷清,面對這個遲來了 50 年的掌聲,在鋼琴前,滿頭華髮的巫漪麗,自成了一個孤獨、安靜的結界,和周遭的喧鬧格格不入,彷彿人們炙熱的目光,都已與她無關,在表演時,她只是十分存粹地,在演奏著心內心的音樂;而面對人們的盛讚,許是過往經歷影響,往事,並不如煙,巫漪麗顯得謹小慎微,在一次訪談中,她坦言,害怕高處不勝寒,「我就兢兢業業,我就不求有功,但求無過。」

2019 年的春天,巫漪麗在出席新加坡維多利亞音樂廳的一場音樂會的下半場時,突身體不適暈厥,經搶救無效,當晚逝世,享年 89 歲。生命的最後,她仍在以行動踐行自己對鋼琴的承諾:「我一輩子想的是跟音樂作伴兒,不求聞名於諸侯。」

《梁祝》一曲成絕響,人間再無巫漪麗,變得平靜無求、不驚不擾的老藝術家早已化蝶遠去,不禁令人感嘆:人生,確是如夢。以今日之心,追憶華年流逝、往日悲歡離合之情,只是卻漫不經心,早已惘然。

帶著這樣惆悵且迷惘的心情,有時總忍不住想,如若巫漪麗童年時未曾接觸鋼琴,她是不是會有全然不同的人生?若當年未隻身前往北京,她可不可以擁有一個不一樣的結局?或者,假若有平行時空的存在,她是否還會做出一樣的決定呢?

誠然,歷史是複雜的,人生是道連續的選擇題,環環相扣、命運牽連,身而為人既無法改變過去,尤其身處大時代中的小人物,更是難以掙脫宿命,只能將一切歸於命運;所謂想像,不過是一種後人視角的空話罷了。

唯一確定的是,老藝術家沒有不在,只是以另一種方式存在,她傳奇的藝術生命,將一直被流傳下去,無論過了多久,當人們憶起那首《梁祝小提琴協奏曲》鋼琴改編版本的旋律,仍舊濕潤了眼睛。

影片裡,只見一背微傴僂的老人家,在舞台上顫顫巍巍地獨自走向鋼琴,每一步都走得十分吃力,她扶著鋼琴緩緩落座,台下的觀眾屏氣凝神,台上的她卻不急著開始,在足有十秒的時間空白後,乾枯變形的手指接觸琴鍵,一曲《梁祝》鋼琴改編版本自指尖傾瀉而出,翩然的蝴蝶彷彿受到琴聲的感召,幻化出與琴身相伴,千迴百轉、如泣如訴。

一瞬間,時間猶如是靜止的,一片漆黑中,只剩下一束光、一個耄耋的長者,以及黑白鍵上靈動的音符,一同歌詠著這段民間流傳千古的愛情神話。

※更多人物故事,盡在音音有代誌「音音講古」系列!傳送門在這:

《她是「音樂毅力」的代名詞,更是拉赫曼尼諾夫唯一在世的學生!——關於鋼琴家史蘭倩絲卡》

、《他是「不得不」的縮影,也是勇敢用音樂發「聲」的鬥士——關於蕭士塔高維奇》※

長了一張厭世臉,內心卻很浪漫感性,喜歡民謠、靈魂樂、80-90年代華語流行樂。 小時候想讀中文系,長大卻意外讀了法律,最終仍逃不過依循天性使然的宿命,於是與文字及表演藝術一路結下了不解之緣。 期許有天能透過文字,讓讀者感受到不僅是達標的誠意,為世界帶來即便微小,卻正向的漣漪。 找她這邊請:veralin9661@gmail.com

我們將使用Cookies來追蹤並了解您的瀏覽體驗,包括個性化內容與頁面瀏覽追蹤;如按下同意或繼續瀏覽,即表示您接受我們使用Cookies。關於本網站使用Cookies的詳細的資訊,請參閱隱私權說明。

發表評論