人類有語言,音樂又該如何比擬成語言學?《未解的問題:伯恩斯坦哈佛六講》帶你進入大師的音樂世界!

本篇字數:4,675 字閱讀時間:8 分鐘

關於這篇文章,你覺得?

喜歡0

難過0

驚訝0

有趣0

本篇字數:4,675 字閱讀時間:8 分鐘

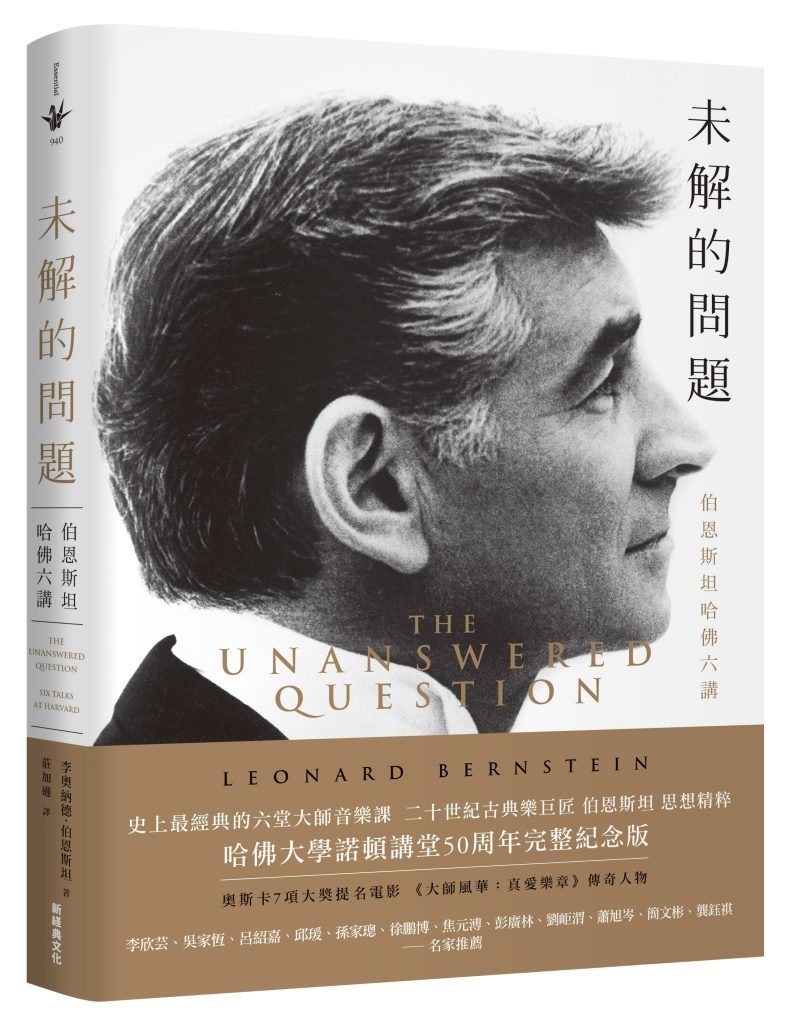

李奧納德.伯恩斯坦(Leonard Bernstein,1918-1990)是美國舉世聞名的指揮家、古典樂大師、教育家及人道主義者。此外,他更是美國首位躍上全球舞台的指揮家,曾任紐約市交響樂團的音樂總監、紐約愛樂樂團音樂總監,帶領該團進入黃金時代。指揮曲目涵蓋古典音樂標準曲目,比如海頓、貝多芬、布拉姆斯、舒曼、西貝流士,尤以馬勒交響曲系列最為著名,引發大眾對馬勒作品的重新關注。

1971 年,伯恩斯坦應哈佛大學邀請,舉辦六場哈佛諾頓講座。他以美國現代作曲家艾伍士(Charles Ives)的知名無調性作品《未作回答的問題》作為這一系列講座的標題,嘗試總結當時音樂史所面臨的最大問題:音列主義和調性音樂之爭、古典音樂日後又該何去何從?

從印度拉格音樂,到莫扎特、拉威爾,再到柯普蘭、荀白格、史特拉汶斯基,伯恩斯坦考察全世界音樂創作的語法,包括民間音樂、流行歌曲、交響曲、調式、無調式、平均律作品,並以全新的觀點主張:無論是音樂或文學作品,都可回溯至一種普世語言,那是所有藝術創作的核心。

這本《未解的問題:伯恩斯坦哈佛六講》,即是六場哈佛諾頓講座的精華紀錄。

以下內容摘錄自《未解的問題:伯恩斯坦哈佛六講》,新經典文化出版。

目錄

Toggle講座的標題借自查爾斯.艾伍士(Charles Ives)在一九○八年所寫下的一部短小而精彩的作品《未解的問題》(The Unanswered Question)。艾伍士心中所思慮的是一個高度形而上的問題;但我始終認為他同時也在問另一個問題,一個單純音樂上的問題:「音樂要往何處去?」邁入二十世紀初的音樂人一定都問過此。如今,這個世紀已走過六十五年,我們依然在問這個問題;只是問法與當年並不完全相同。

因此,這六講的目的,與其說是回答這個問題,不如說是去理解、重新定義這個問題。要臆測「音樂要往何處去」的答案,我們必須先問的是「音樂從哪裡來」、「什麼樣的音樂」以及「誰的音樂」。如果說在六講結束時,我能夠給出最終極的答案,那簡直是狂人妄語;合理的說法是,這些思考有利於我們作出一些更有理有據的判斷。

回溯往昔,那是與普勞爾教授相處歲月裡令我懷念、鮮活的一段記憶──早在一九三七年,我第一次聽到阿隆.科普蘭(Aaron Copland)的《鋼琴變奏曲》(Piano Variations)的錄音,便愛上了這部作品。它是如此充滿能量又富有詩意,那是從未有過的、嶄新的音樂姿態。➀

這部作品向我揭示了音樂更多的可能性,一片嶄新的天地從此開啟。在美學課上,我就這個主題寫了一篇熱情洋溢的論文,普勞爾教授看了非常感興趣,便決定他要自己研習這部作品。眞是個不同尋常的人!他甚至幫我買了樂譜。我先學了這部作品,然後教他。他又反過來教我,我們一起分析音樂。它終成了「我們的歌」。

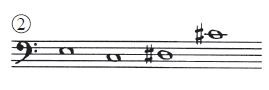

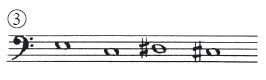

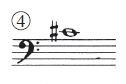

這不僅是一段煽情軼事,因為就在我們分析科普蘭《鋼琴變奏曲》的過程中,我有了一個驚人的發現:作品開頭的這四個音➁,即整部作品的種子,其實就是這四個音➂,只是將第四個音移高了一個八度➃。我突然意識到,同樣是這四個音換一個順序,就成了巴赫(Bach)《平均律鍵盤曲集》(Well-Tempered Clavichord)卷一裡升 C 小調賦格的主題➄。

同時,我還發現,這四個音經過移調,重複第一個音,就萌生了史特拉汶斯基(Stravinsky)《八重奏》(Octet)裡的變奏➅。當這四個音以另一種組合順序在另一調性上響起時,我腦子裡分明聽到了拉威爾(Ravel)《西班牙狂想曲》(Spanish Rhapsody)開篇的動機➆。此外,我突然又想起聽過的印度音樂(當年的我是個不折不扣的東方音樂迷)──這四個音再一次出現➇。

就在那時,一個想法在腦中誕生了:

這些音樂彼此間甚至毫不相干:巴赫、科普蘭、史特拉汶斯基、拉威爾,乃至烏德香卡舞團(the Uday Shan-kar Dance Company)音樂。我把這一切,還有更多在此未能提及的內容盡數向大衛.普勞爾傾吐。那是我最初的諾頓講座,一場只有一個聽眾的講演。

從那時起到現在,一種觀念在我心中揮之不去:世上存在某種共通的、內在的音樂語法。以前我從未妄想過要基於此展開系列的講座。但近幾年,隨著大量新素材的湧現,它們一再印證支援了人類語言存在普遍語法等類似觀點。語言學相對新興領域的思想在蓬勃發展,令人印象深刻,與此同時我也備受鼓舞。這個新興領域,或許可以稱作「喬姆斯基學說」。如此命名並非指我的觀察僅限於諾姆.喬姆斯基的研究,只是出於方便,畢竟他是該領域最知名、最具革命性,也是被宣傳得最多的一位大家。喬姆斯基與他的同事及門生一起得出了一套研究成果(理論發展到今天,其中很多人與他產生了激烈的分歧)。

他將語言學復興到如此之境界,使得語言學新的研究成果能照亮撲朔迷離的「心智」(Mind),為心智的本質與結構功能注入新的啟示。換言之,通過深入研究我們說話的方式──把語言的邏輯規則抽象化──我們也許能發現人們在更廣泛意義上是如何交流的:這種交流可以透過音樂,也可以透過其他藝術,最終也透過我們所有的社會行為。

我們甚至可以發現我們在心理、精神層面是如何構成的,因為語言具備「種屬特異性」(species-specific)。人類都使用語言,也獨有人類使用語言。當然,或許明天一早會傳來喜訊,稱海豚或某隻叫莎拉的黑猩猩推翻了這一說法。今天,語言學這一哲學學科似乎已經成為人類發現自我最新的鑰匙。近幾年的研究不斷有力地證實「與生俱來的語法能力」這一假說(這假說由喬姆斯基提出),意指先天的基因使人類擁有普遍的語言能力。這個全人類與生俱來的能力,彰顯著人類精神的力量。

當然,音樂也是如此。

但是我們如何通過語言學如此科學的研究手段來研究音樂的普遍性呢?音樂應該包含隱喻的現象,是我們內心情感存在的神祕象徵。它更易於藉由華麗的辭藻進行表述,而非採用等式。即便是愛因斯坦這樣偉大的科學家都曾說過:「我們所能擁有的至美體驗就是神祕感。」既然如此,為何還有這麼多人要不斷去嘗試解釋音樂之美,豈不是要削弱音樂的神祕魅力嗎?

事實上,音樂不僅僅是神祕、充滿隱喻的藝術,它本身也是科學的產物。音樂是由數學上可度量的要素構成的:頻率、持續時間、分貝、音程。因此,任何對音樂的闡述都必須結合數學與美學,正如語言學要結合數學與哲學,或者社會學等等其他相關學科。基於此跨學科的原因,我被新的語言學說吸引,把它視為音樂研究的新手段。

既然存在心理語言學、社會語言學,為什麼不可以有音樂語言學呢?幸運的是,語言學的研究是三個層面上的科學,從而為我們講座的構思提供了三個現成的分類:

這是語言學裡的三大類別,也為我們的音樂研究指明了道路。

在今天的第一講裡,我們將圍繞音韻學展開,從聲音本身這個最基礎的視角來檢視語言和音樂,聲音是構成語言與音樂表達的材料,這將會給我們後面的內容搭建堅實的基礎。接著,下期講座談句法學,即聲音產生後如何進行實際的構建。之後,剩下的四期講座將直面語義學的挑戰,也就是意義,包括音樂本身的與音樂之外的。語義學可視為音韻學加上句法學的自然結果──即聲音加結構。對語義學的研究最終免不了將我們帶向艾伍士那個未解的問題:在我們這個時代,音樂要往何處去?

現在各位可以明白,當我讀到「人天生具有語言能力」這一全新的語言學假說時何以如此激動不已。因為它一下子重新啟動了我學音樂時期關於普遍音樂規則的觀點。這個觀點已經沉睡多年,甚至都可能癱瘓了,這都怪那句要命的陳詞濫調──「音樂是人類共通的語言」。通常它還帶有潛臺詞──「務必支持本土交響樂團」。重複千遍之後,本意良善的話不僅淪為老套,更成了一句誤導人的話。給你們聽四十分鐘的印度拉格音樂,你們幾人能有智性的理解,恐怕連保持清醒都難。那麼前衛音樂又如何呢?也不是那麼普遍被接受,不是嗎?好吧,所謂的人類共通的語言也不過如此。

但是後來讀到了新的語言學說,我就想:如今有了新方法,可以探究我直覺中那個早已淪為陳腔濫調的想法。難道說,將音樂比擬成語言學,就可以駁斥或證實共通語言的濫俗說法嗎?至少可以對此說法有所辨明、有所澄清。

♪ 史上最經典的六堂大師音樂課

♫ 20世紀古典樂巨匠 伯恩斯坦 思想精粹

♬ 哈佛大學諾頓講堂50周年完整紀念版

「教學一事,對我來說,是最根本的責任。從音樂獲取的知識與感受,我會全盤說出。」

——李奧納德・伯恩斯坦

奧斯卡7項大獎提名電影《大師風華:真愛樂章》(Maestro) 傳奇人物

這是音音有代誌的商業合作專屬帳號!想用最有趣的方式,告訴你關於藝文的各種事。 如果你也有藝文資訊想讓我們告訴大家,歡迎將新聞資料寄到這邊:inintomusic@gmail.com

我們將使用Cookies來追蹤並了解您的瀏覽體驗,包括個性化內容與頁面瀏覽追蹤;如按下同意或繼續瀏覽,即表示您接受我們使用Cookies。關於本網站使用Cookies的詳細的資訊,請參閱隱私權說明。

發表評論