閉上眼睛就能帶你飛翔!來自愛沙尼亞與芬蘭的天際—— 3 首你絕對沒想過的必聽之作!

本篇字數:2,203 字閱讀時間:4 分鐘

關於這篇文章,你覺得?

喜歡0

難過0

驚訝0

有趣0

本篇字數:2,203 字閱讀時間:4 分鐘

假設拋開人造的飛機及滑翔翼,說到有關「飛翔」的古典音樂,你最先浮現的是哪首曲子呢?

也許,那些曲子是以「鳥類」作為靈感,有時描摹鳥類揮動翅膀、蹬腿起飛邁向天際的身影,又有時則是描繪一幅容納了天色、湖景及動物的圖像——今天,且讓我們以三首來自愛沙尼亞與芬蘭的樂曲,一同馳騁於歐洲北方的藍天,飛向生命的靜謐之地……

目錄

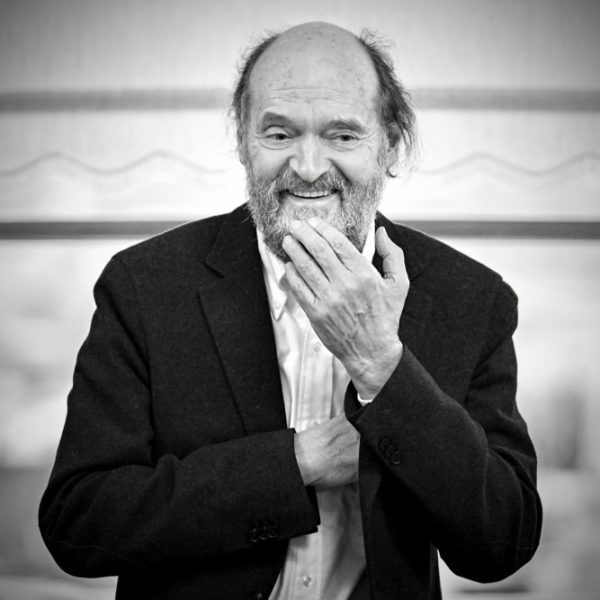

Toggle愛沙尼亞作曲家帕特(A. Pärt,1935-)的《天鵝之歌》(Swansong)完美地詮釋了天鵝的高雅。全曲以二音為發展素材,終而編織成了一首 6 分鐘的管絃樂曲。這首優雅而壯麗的樂曲,靈感來自天主教神父紐曼(J. H. Newman,1801-1890)的宣教詞《智慧與純潔》(Wisdom and Innocence)。

原本,這首曲子是帕特為紀念紐曼神父 200 歲冥誕,所寫的混聲合唱及管風琴曲;在 2013 年時,受到莫札特音樂節(Mozartwoche)的委託,帕特才將其改編成管絃樂版本的《天鵝之歌》。此曲以英國管及低音管柔和的旋律為始,襯以豎琴乾淨的伴奏,好似天色未醒,湖畔朦朧,唯見湖面一隻天鵝優雅而行;隨後全體合奏進入,彷彿雄偉山景映入眼簾,神聖、壯闊而典雅。

好像,在樂曲中聽見了「真的鳥叫聲」?這首曲子的開頭,彷彿正在編織一個奇幻的謎團一般。正當你覺得困惑之時,厚重而飽滿的低音又突然接住了你所有的困惑與不安,撥開了雲層,將你捧上浩瀚的天際——

這首如自然萬物般充滿變化的樂曲,是生性浪漫、神秘的芬蘭作曲家勞塔瓦拉(E. Rautavaara,1928-2016)的《北極之歌》(Cantus arcticus)。創作於 1972 年,此曲共有三個樂章,各自帶有獨特的意境,分別是《沼澤》(The Bog)、《憂鬱》(Melancholy)以及《天鵝的遷徙》(Swans Migrating)。

《北極之歌》又名「雀鳥協奏曲」,是一首為鳥類與管弦樂團而作的協奏曲。勞塔瓦拉在芬蘭北部及北極圈錄下鳥鳴聲,並將這些錄音編排進曲中,創作出與鳥叫聲互動的音樂。所以,那些鳥叫聲是真實的!在演奏時,觀眾不僅能聽到勞塔瓦拉譜下的音符,還會聽到實際的鳥鳴聲。管弦樂及鳥兒啁啾,像是隨機,又像是一切都安排好了一樣——彷彿置身於北方鳥兒環繞的自然景象中,讓人感受「聲」歷其境!

說到在音樂中描繪芬蘭景緻的作曲家,你一定會想起另一個人物——沒錯,那就是西貝流士(J. Sibelius,1865-1957)!1914 年,因為代表作《芬蘭頌》(Finlandia)當中的愛國情操,他已是受到國際與政府肯定的當代作曲家;這年,也就是五十歲那年,他獲得了政府的樂曲委託,創作第五號交響曲。

第五號交響曲最被人津津樂道的創作背景,即是在某個四月的早晨,西貝流士在湖畔散步時的所見。他在日記中寫道:「在即將來臨的春天景致中,在冰冷的陽光中一邊吸著濃濃的霧氣……有 16 隻天鵝在頭上盤旋,不久後突然在陽光的照射中化成一段銀帶消失無蹤。」

從充滿想像力的文字當中,不難想像西貝流士受到的畫面震撼有多麼強烈。他隨後立刻在札記中寫下一段的主題旋律——這段旋律,後來成為了第五號交響曲第三樂章最著名的「天鵝主題」。天鵝主題的音型,正描繪著天鵝優雅地在空中展翅而飛的模樣,在樂曲中輝煌地飛舞著。

從帕特《天鵝之歌》、勞塔瓦拉《北極之歌》,再到西貝流士的第五號交響曲,三首樂曲各自以不同的方式描繪了飛翔的意象。無論是寧靜的天鵝、神秘的北極鳥兒,還是壯闊的天鵝主題,無不反映著北國天空的浩瀚與自由。

令人振奮的消息是,就在今年 4 月 12 日,鳥兒之聲旋即降於臺灣!由愛沙尼亞國家交響樂團音樂總監及首席指揮艾爾茲(Olari Elts)帶領臺北市立交響樂團(TSO),將帶來一場融合北國及臺灣的鳥之絮語。在這場音樂會中,你不僅能聽見今天介紹的三首樂曲,更還有 2023 年獲皇家愛樂協會青年藝術家獎英國中提琴家李道特(Timothy Ridout)演奏巴爾托克的中提琴協奏曲,絕對能讓你一飽耳福!

地點|臺北市中山堂中正廳

時間|2025 年 04 月 12 日(六)19:30

票價|NTD 300 / 500 / 800 / 1200

購票連結|https://www.opentix.life/event/1862096061885493249

※本文由【臺北市立交響樂團】委託,音音有代誌執行製作※

我們將使用Cookies來追蹤並了解您的瀏覽體驗,包括個性化內容與頁面瀏覽追蹤;如按下同意或繼續瀏覽,即表示您接受我們使用Cookies。關於本網站使用Cookies的詳細的資訊,請參閱隱私權說明。

發表評論