從久石讓聲明、迪士尼初代米老鼠、拉威爾:波麗露,看合法授權與合理使用情形——淺談《著作權法》【下篇】

本篇字數:6,158 字閱讀時間:10 分鐘

關於這篇文章,你覺得?

喜歡0

難過0

驚訝0

有趣0

本篇字數:6,158 字閱讀時間:10 分鐘

承接上篇,說了那麼多,那我們趕緊回到久石讓音樂會事件中。

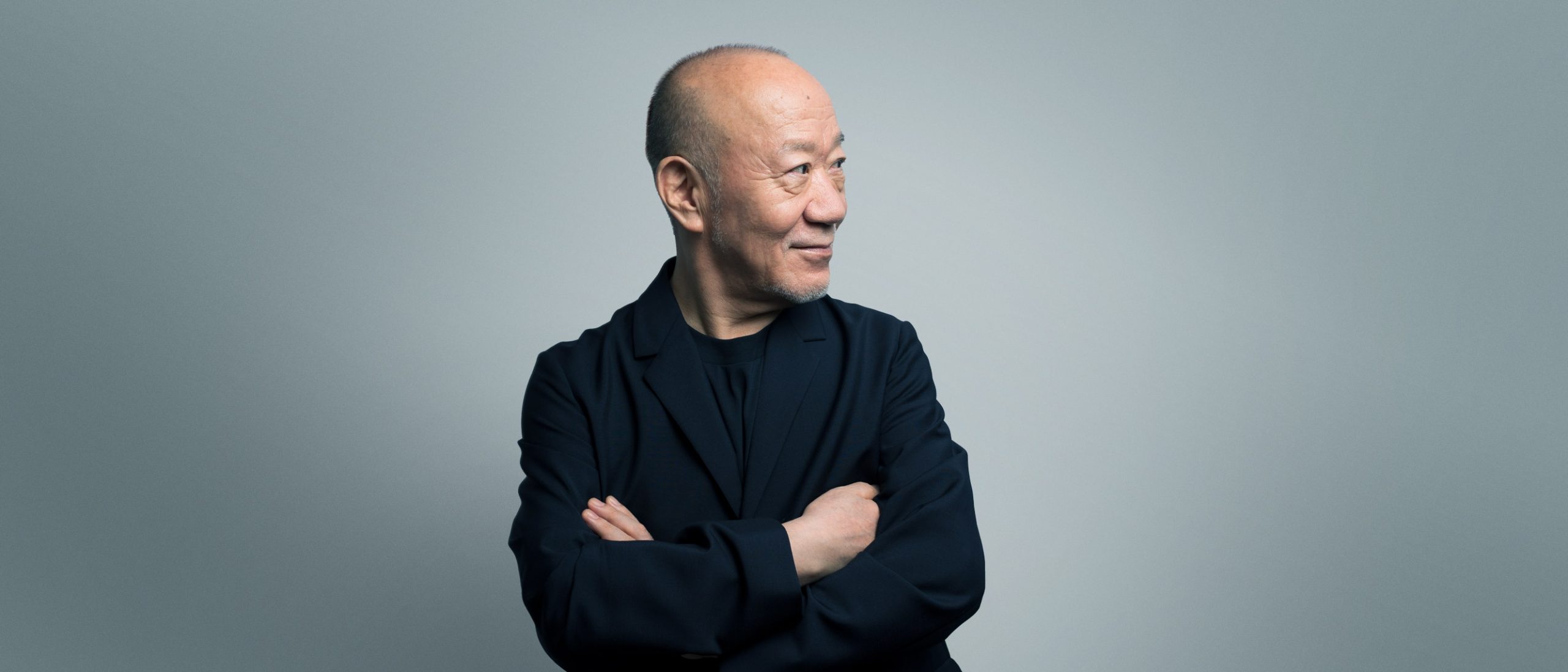

在 2010、2011 年間,久石先生就曾對媒體公開指出,坊間大大小小關於他本人的「盜版音樂會」已造成他諸多困擾,他感嘆道,「很多以我名義的演出,根本我本人沒有一點關係」,他也曾對他的「動畫搭檔」宮崎駿訴苦過,而同樣身為「著作權受災大戶」的宮崎駿,也覺得萬般無奈。

由前述可知,在未經合法授權情況下,下面兩種情況會分別對作曲家造成哪些著作權的侵害呢?

① 擅自在音樂會中使用、演奏,或改編演奏久石讓所作的音樂 。

② 久石讓未出席、也未參與製作任一環節,卻在節目名稱中標榜「久石讓」的音樂會之名的音樂會。

.

.

.

答案是

.

.

.

① 侵害了作曲家「音樂著作」的「著作財產權」中的「改作」與「公開演出權」,以及,「著作人格權」中的「禁止不當修改權」。

➁ 侵害了作曲家《民法》第 19 條的「著作人格權」中的「姓名權」【註一】以及《著作權法》第 16 條的「著作人格權」中的姓名表示權;若著作權人有以久石讓之名註冊商標,則另有對其商標之侵害(但此處先不細談這麼多,先聚焦在關於《著作權法》即可!)

目錄

Toggle不久前,久石讓曾在中國有一起著作權訴訟,2022 年,原告:中國音樂著作權協會(下簡稱為音著協)主張被告:北京愛樂經典管弦樂團自 2015 年起,多次在音樂會中使用久石讓的《菊次郎的夏天》、《月光的雲海》、《那個夏天》、《水之旅人》等音樂作品而提告。

按對岸著作權法規《中華人民共和國著作權法》規定,使用他人作品演出,表演者應取得著作人許可,並支付報酬;演出主辦單位組織演出,由該組織者取得著作人許可,並支付報酬。

然而,北京愛樂經典管弦樂團在未取得許可並支付相應報酬下,擅自利用久石讓的音樂著作;告訴提起的隔年,北京市西城區人民法院一審判決書中,被告北京愛樂經典管弦樂團被認定因未經許可使用久石讓之音樂著作的演出行為而構成侵權,被要求停止侵權行為外,還需賠償原告(音著協)共計 37000 餘元人民幣。

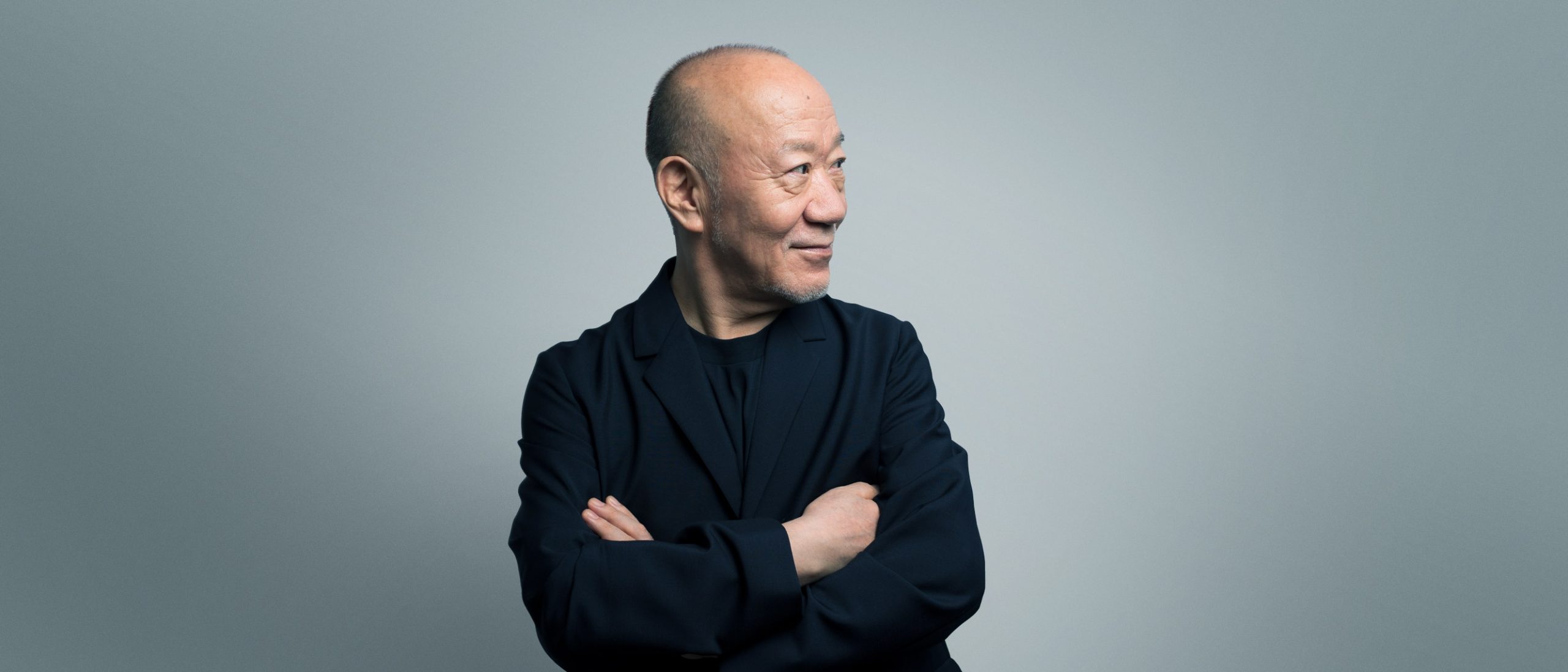

那是因為,「音著協」是久石讓音樂著作的「著作權集體管理團體」。

「著作權集體管理團體」指的是,由著作財產權人所集合組成的團體。在著作財產權人將權利交給這個團體後,此團體會向利用人授權、收費後,再將所收到的報酬分配給委託其管理的著作財產權人。

而久石先生例子中,由於著作人的音樂著作,具在全球不同地區透過各式傳播方式被大量使用的特性外,還可能同時牽涉跨國家間的使用,因此,他選擇將作品交由「中國音樂著作權協會」這個著作權集體管理團體,則有意使用他人音樂著作者,毋須逐一聯繫權利人以逐一獲得著作使用許可,同時,著作人也可省去管理作品授權的麻煩、最大程度地便利著作人在跨越國界的維護著作權權利。

另外,本例中,由於久石讓與日本音樂著作權協會間有簽署相互代表協議,平時,有意使用久石讓音樂著作的使用者便會向音著協申請授權、支付許可使用費後,音著協便會再將費用分配給會員(即有加入該會之著作人);而當遇有侵害會員著作情形時,音著協也可以其自身名義,代表該會員主張權利、以當事人身分參與有關著作權相關之訴訟、仲裁,以維護會員權益(反之,若著作人並非音著協的會員,則該國家或地區的音樂著作權集體管理組織便無法代表該著作人行使權利)。

因久石讓是日本音樂著作權協會會員,而日本音樂著作權協會又與中國音樂著作權協會簽訂相互代表協議,故中國音樂著作權協會有權在中國(除港澳台地區外)以自己的名義為久石讓主張權利。

目前,台灣現有「音樂著作」的「著作權集體管理團體」為「社團法人中華音樂著作權協會(MUST)」【註二】。

而「錄音著作」的「著作權集體管理團體」,台灣現有也是兩個,分別為「社團法人台灣錄音著作權人協會(ARCO)」和「社團法人中華有聲出版錄音著作權管理協會(RPAT)」【註三】。

所以,若有利用他人著作情形,別忘了向上述單位諮詢、確認音樂的使用情形,事先取得授權再使用音樂哦!不過,若發生音樂著作或錄音著作之著作財產權未加入上述單位情形,那就要記得向著作財產權人本人取得授權,以避免侵權哦!

而身為音樂會聽眾的我們,除了向演出單位詢問授權證明外,也可以向上述單位或著作財產權本人諮詢授權情形,以判斷演出是否有取得合法授權。

不過,由於《著作權法》不僅需要保護著作權人的利益,更需同時衡酌公共利益;因此,在一些特殊情況,《著作權法》會對著作權人的【著作財產權】加以限制,下面僅列舉兩種情形,分別是《著作權法》中的「合理使用」、「著作權屆期後成為公共財產」。

① 合理使用

利用他人的音樂著作、錄音著作,原則上,應取得著作財產權人或其所加入之著作權集管團體之同意,除非「該特定之利用行為有《著作權法》中『合理使用』的情形。

至於,利用行為是否構成「合理使用」?拜數位網路科技發達所賜,在今時今日,著作一旦被上傳至網路,便可跨越地理限制、傳輸無遠弗屆,又可被永久保存,以供不特定多數人不限時間、不限地點隨時接觸,因此,不論利用行為是否涉及「營利」,都可能對著作權人的權益有所影響!所以,在《著作權法》中,並非以「是否具營利行為」作為衡量是否符合「合理使用」的唯一標準!

不過,需要特別注意的是,即便符合此處所舉的《著作權法》中「合理使用」的情形而是否通過合理使用的審查標準仍需視個案而定(詳見《著作權法》第 44 至 64 條);此外,《著作權法》中的「合理使用」在目前實務上多半難以成功主張,因此,若想利用他人著作,還是呼籲大家:在利用前,要取得著作權人同意或合法授權,在利用上,要符合所約定的範圍,以避免侵害他人權利喔!

曾搭乘過台北捷運松山新店線(綠線)的朋友,應該對其列車進站音樂不陌生,這個輕快抒情的旋律,正來自蕭邦的《第二號夜曲,降 E 大調作品 9-2 》(Chopin:Nocturne Op.9 No.2)一曲。

而廣告、動畫配樂中使用古典樂之例更是不勝枚舉, 例如,國產車 Luxgen 7 CEO 廣告使用柴可夫斯基鋼琴曲集《四季》中的〈六月船歌〉 (Tchaikovsky:The Seasons, Op. 37b: No. 6, June. Barcarolle) ,以及,大小朋友都會唱的卡通《我們這一家》片尾曲,出自艾爾加《第一號威風凜凜進行曲》(E. Elgar:Pomp and Circumstance Military Marches)。

② 著作權屆期後成為公共財產

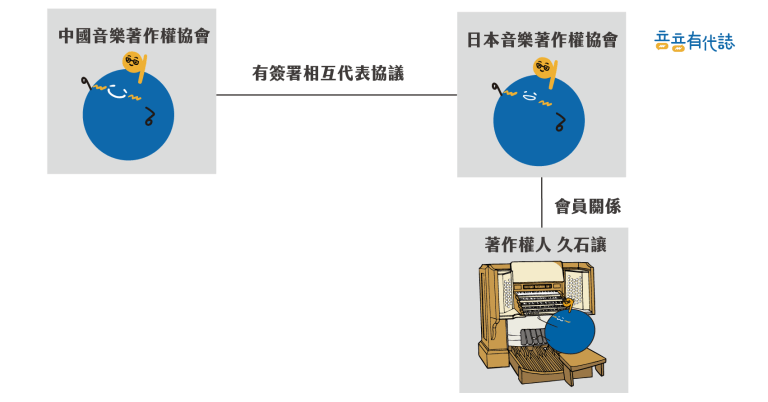

別擔心!根據《著作權法》第 30 條第 1 項,「著作財產權,除本法另有規定(這邊指的是本法第 31 條至 34 條)外,存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年。」

這個規定,是法律同時衡酌著作權及公眾利益的結果,為避免創作被壟斷、有礙全體人類創意發展,特別規定,當著作人已經死亡超過 50 年,則他的著作便會落入「公共財領域(Public Domain)」、由全體人類社會公共所有;也就是說,任何人都可以對其著作自由利用,無論是想將之改作並產出新作品,或商業利用,都可以!

例如,某甲在 1930 年出生、1993 年完成著作、2000 年死亡;而由於《著作權法》採「創作保護主義」,原則上,著作人於著作完成時,不需要經過登記或註冊的程序,即取得著作權;因此,某甲的著作財產權將自 1993 年為始、在 2050 年終止,並在 2051 年成為公共財產。

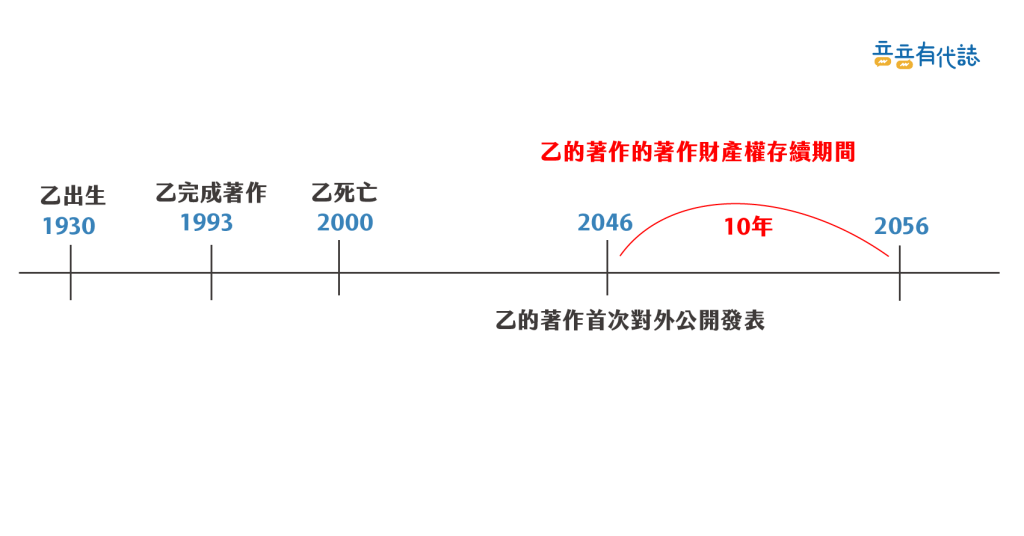

第 30 條第 2 項,就是考慮到這種特殊情形,「著作於著作人死亡後四十年至五十年間首次公開發表者,著作財產權之期間,自公開發表時起存續十年。」

例如,某乙在 1930 年出生、1993 年完成著作、2000 年死亡,但他的著作被交託給後代子孫保管、遲至 2046 年才首次對外公開發表;那麼,該著作的著作財產權存續期間就不會至 2050 年為止,而是自 2046 年往後加 10 年,也就是存續至 2056 年。

放眼歐洲地區,多數歐盟國家,著作財產權存續期間相對臺灣較長——在著作人逝世後 70 年著作才進入公共財領域。

而若將目光投向美國,以初代米老鼠為例。

1928 年,在黑白卡通《汽船威利號》(Steamboat Willie)中,是「迪士尼原創的第一代米老鼠【註四】」在大眾前首次的公開亮相,自公開發表為始,乃至 70、90 年代,美國關於著作權保護的法規不斷修正,著作財產權存續期間也從公開發表後 56 年一路拉長為 95 年,因此,到 2023 年底到期,在去年年初(2024 年 1 月 1 日),便進入公共財領域啦。

若符合《著作權法》第 8 條所稱「二人以上共同完成之著作,其各人之創作,不能分離利用者,為共同著作。」情形,則依據第 31 條,「共同著作之著作財產權,存續至最後死亡之著作人死亡後五十年。」可知,著作財產權存續期間會從最後一位著作人死亡開始計算。

這也就是為何對「共同創作」的認定,同時也會對「著作財產權的存續期間」有所影響,如近期新聞——2024 年法國巴黎郊區南泰爾(Nanterre)的法院對首次發表於 1928 年的古典音樂名作《波麗露》(Boléro)的裁定。

依法國法律,著作財產權存續至著作人死亡後 70 年的規定,迄今,《波麗露》早已超過拉威爾(Maurice Ravel) 1937 年死亡後 70 年;不過,若於 1960 年才過世的俄羅斯舞台設計師貝努瓦(Alexandre Benois)被認定為共同創作者,則《波麗露》的著作財產權保護時間將大為延長。

最終,法院駁回貝努瓦後人主張之「貝努瓦與拉威爾共同創作《波麗露》」的說法,認定拉威爾是唯一創作人;因此,《波麗露》目前已進入公共財產領域、貝努瓦的後人無法分享該作著作財產權益。

「著作人格權」是專屬於創作人(作者)本身的權利,不會隨著時間經過而有所削減滅失,也不因創作人死亡後就不受保護!

依《著作權法》第 18 條本文,「著作人死亡或消滅者,關於其著作人格權之保護,視同生存或存續,任何人不得侵害。」且依第 86 條規定,「著作人死亡後,除其遺囑另有指定外,下列之人,依順序對於違反第十八條或有違反之虞者,得依第八十四條及前條第二項規定,請求救濟︰一、配偶。二、子女。三、父母。四、孫子女。五、兄弟姊妹。六、祖父母」

也就是說,著作人格權的保護,並沒有一定期間的限制,在著作人死亡後,可由著作人的配偶、子女、父母、孫子女、兄弟姊妹、祖父母等人得以對侵犯著作人之著作人格權的對象請求損害賠償。

說回最開頭關於久石讓的主張,他的聲明,不僅是對其個人權益的維護,也是在為整個文化創意、表演藝術產業敲響著作權保護的警鐘;保護著作人之著作權,是對創作者的尊重,也是鼓勵其事創作的方式,更有助於整體產業文化發展,無論你是創作者、製作方,抑或是音樂會觀眾,知識產權體系,都需要你我共同來留心、維護。

※想要回看上一篇內容?傳送門在這:《未取得授權,卻以「久石讓」之名舉行的音樂會已侵權?——淺談《著作權法》【上篇】》※

長了一張厭世臉,內心卻很浪漫感性,喜歡民謠、靈魂樂、80-90年代華語流行樂。 小時候想讀中文系,長大卻意外讀了法律,最終仍逃不過依循天性使然的宿命,於是與文字及表演藝術一路結下了不解之緣。 期許有天能透過文字,讓讀者感受到不僅是達標的誠意,為世界帶來即便微小,卻正向的漣漪。 找她這邊請:veralin9661@gmail.com

我們將使用Cookies來追蹤並了解您的瀏覽體驗,包括個性化內容與頁面瀏覽追蹤;如按下同意或繼續瀏覽,即表示您接受我們使用Cookies。關於本網站使用Cookies的詳細的資訊,請參閱隱私權說明。

發表評論