聽懂 100 首名曲,讓你愛上迷人的古典音樂 — 德布西:〈月光〉

本篇字數:1,711 字閱讀時間:3 分鐘

關於這篇文章,你覺得?

喜歡3

難過0

驚訝0

有趣0

本篇字數:1,711 字閱讀時間:3 分鐘

西洋古典音樂從中世紀從宗教音樂開始萌芽,其中又以距今約 300 多年前開始蓬勃發展。17 至 18 世紀,巴洛克時期由德國作曲家巴哈、韓德爾等人創作了數量龐大而偉大的宗教音樂及器樂作品,風格雄偉、莊嚴,並且充滿華麗的裝飾。18 世紀中葉開始,古典音樂漸漸轉至風格簡潔、均衡而清晰的古典樂派,其中以莫札特、海頓、貝多芬等作曲家最具代表。到了 19 世紀,浪漫樂派以貝多芬、舒伯特、舒曼、蕭邦、孟德爾頌等大師為代表,強調深層情感的抒發,將古典音樂推向更多元的風貌。

19 世紀末,受到繪畫的影響,以德布西及拉威爾最具代表,法國發展出了「印象樂派」,一反先前的創作手法,神秘而朦朧的音樂使得音樂世界耳目一新,並深深影響了古典音樂後來在 20 世紀以及表現主義等發展!

今天,我們為大家挑選了最受世人喜愛的印象派鋼琴名曲〈月光〉,藉由這首典雅美麗的樂曲帶你認識古典音樂歷史中重要的一頁!

目錄

Toggle在進入今天的介紹前,想邀請你一同靜下心來,進入一個場景:

在雲霧籠繞的夜中,就連天邊的月色也模糊不清。風兒不時的吹拂,掠過臉頰的髮絲,令你想起了那段藏匿在心中深處的遙遠往事。時間悄悄地流動著,在忘了塵世紛擾的某一瞬間,雲層竟漸漸散去,天邊灑落一抹皎潔月光——寧靜,卻彷彿道盡了所有心事。這時,一段朦朧而優美的旋律,緩緩地揉進了這片夜色中……

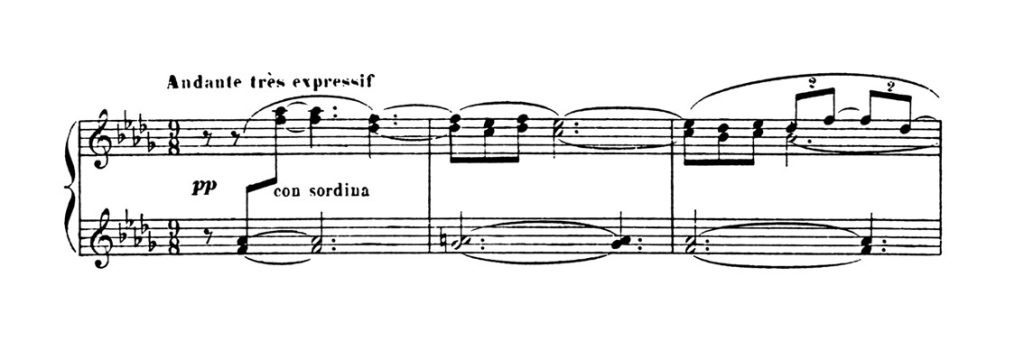

這首大眾耳熟能詳的〈月光〉(Clair de Lune),出自法國作曲家德布西(C. Debussy)於 1905 年出版的鋼琴作品《貝加馬斯克組曲》(Suite Bergamasque)中的第三曲,也是德布西早期鋼琴作品中最具代表的樂曲。〈月光〉以 98 拍、行版、降 D 大調溫暖的色彩為基礎,是德布西在閱讀了法國象徵派詩人魏倫(Paul Verlaine)於 1869 年創作的詩集《高雅的宴會》(Fẽtes galantes)中的同名詩作〈月光〉後,被文字中那股深沉而難以捉摸的氣息所吸引,創作了這首樂曲。

說到德布西,就不得不談談他的創作風格——德布西是 19 世紀末至 20 世紀初「印象樂派」的代表大師!興盛於法國 19 世紀藝術界的印象主義(Impressionism),發源自 1873 年畫家莫內(C. Monet)的一幅作品《印象.日出》。在畫中,莫內呈現的是橘紅色的太陽,水面的紋路以及上頭乘載著的三艘船隻;而朦朧的色調及未經修飾的筆觸,好像在說著:比起景物,莫內更想表達的是在剎那之間所感受到的光影、色彩變換。如此主觀、不意在勾勒細部景色,而是描繪心中對於景色的「印象主義」的技法,也影響了音樂——便成了「印象樂派」。德布西經常在作品中使用以往 18、19 世紀浪漫樂派不常使用的和聲、調性,並且運用平行五度、八度,或是全音階、調式音階等手法造成全新、朦朧而神秘、超脫現實的聲響色彩。可以說,印象主義不說故事,不講道理;印象主義說的是一種氣氛,一個心情——至於你如何解讀,全憑你的想像!

〈月光〉以三段體(ABA)構成。第一段由寧靜的和弦開頭,柔美的旋律馬上將聽眾拉進一場安靜的夜晚,天邊有許多雲霧圍繞,模糊不清的夜色中,似乎有一位舞者正呼應著月色翩翩起舞。接著,音樂緩緩地流進了由和弦構成的樂段,並漸漸發展至高潮,停佇在一片清澈的降 D 和弦中,彷彿雲層逐漸散去,透亮的月色照耀在湖面。

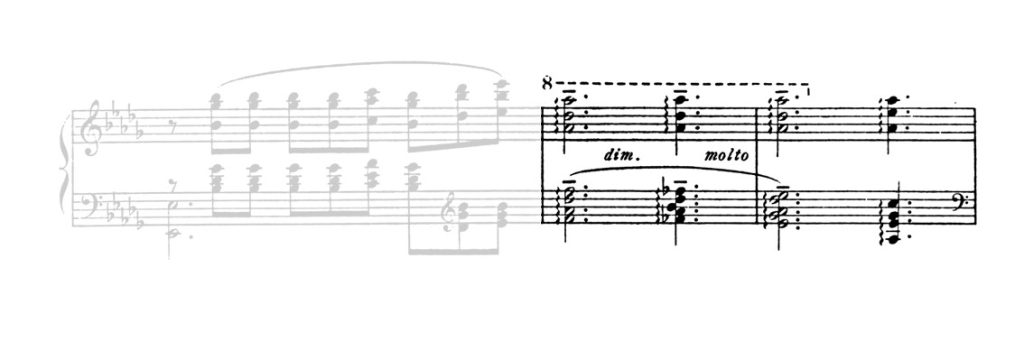

在音樂進入到了第二段時,安靜的旋律中,這次卻多了濃密的琶音和弦及不同色彩的調性,似乎暗示著令人不安的事物正要來臨。在一陣高昂後,音樂又回到第一段的靜謐中,彷彿先前的風不曾吹動任何葉片——整片夜色,只留下了那可以容納一切、包容你所有心事的月光⋯⋯

我們將使用Cookies來追蹤並了解您的瀏覽體驗,包括個性化內容與頁面瀏覽追蹤;如按下同意或繼續瀏覽,即表示您接受我們使用Cookies。關於本網站使用Cookies的詳細的資訊,請參閱隱私權說明。

發表評論