以阿里山樹木跨百年的大遷徙為靈感,張玹《23. 5° N, 121.°E》九月首演

本篇字數:2,726 字閱讀時間:5 分鐘

關於這篇文章,你覺得?

喜歡0

難過0

驚訝0

有趣0

本篇字數:2,726 字閱讀時間:5 分鐘

位於臺灣正中央,以日出、鐵道及森林等自然景致聞名的阿里山,是這座島嶼最引以為傲的風光之一。千百年前,樹木的種子落在山林土壤中,悄然萌芽,歷經風霜與歲月,成為一棵棵參天巨木。到了日治時期,阿里山的紅檜與扁柏被伐下,遠赴異鄉,化作神社與建築的骨架,成了嘉義林業興盛的關鍵角色。

這段關於樹木百年遷徙的故事,被寫進了張玹的小提琴協奏曲《23.5° N, 121°E》中。這首新作由臺北市立交響樂團(TSO)委託創作,世界首演邀請小提琴家梁仁模及指揮家尼可拉斯.卡特演出。

目錄

Toggle在《23.5° N, 121°E》中,作曲家張玹以阿里山紅檜與扁柏的遷徙與生命史為創作靈感——從種子發芽、生長、老去到消逝,不僅映射了森林與島嶼的更迭,也對應人類歷史中樹木的不同形態。阿里山神木群曾遠渡日本,成為寺廟神社的結構;伐木出口帶走了大片林木;甚至大火焚盡後的紅木林,如同一片死亡之海。這片土地孕育了多樣的森林、物種及人們的臺灣,至今仍生生不息地呼吸著。

穿梭於地理、時間甚至更宏觀的維度,樂曲分為兩個樂章:第一樂章描繪動植物的遷徙,在風聲、蟲鳴與鳥鳴之間,聽見樹木的緩慢移動;第二樂章則更深入探討「存在的遷徙」——當樹木應聲倒下,成為建築與文明的構造時,已然終止的生命,卻又被延展了開來。

在創作小提琴協奏曲《23.5° N, 121°E》時,張玹特別思索了「獨奏與樂團的關係」。最終,紅檜森林的概念啟發了張玹。樹木與樹木、鳥兒與昆蟲,以及數不盡的生物,皆是「個體」;而構成一整座「群體」的山林的,正是這些一個又一個的個體。他將森林中「個體」與「群體」的交融思維,注入獨奏與樂團的互動之中,編織成了精彩而優美的《23.5° N, 121°E》。

小提琴協奏曲《23.5° N, 121°E》首演將由韓國小提琴家梁仁模(Inmo Yang)擔任獨奏者。梁仁模憑藉細膩的音樂性與純熟技巧,先後勇奪帕格尼尼小提琴大賽與西貝流士小提琴大賽首獎,現活躍於世界各大舞台。

與他合作的是澳洲指揮家尼可拉斯.卡特(Nicholas Carter)。卡特以詮釋布列頓《彼得.葛萊姆》與布雷特.狄恩《哈姆雷特》等歌劇作品廣受讚譽,現為伯恩劇院(Bühnen Bern)首席指揮兼聯合歌劇總監。卡特也曾任阿德萊德交響樂團(Adelaide Symphony Orchestra)首席指揮,現活躍於歐洲、美國及亞洲樂壇。

臺北市立交響樂團(TSO)自 1969 年成立以來,以專業演奏實力和國際合作聞名,曾與馬友友、羅斯托波維奇、考夫曼等巨擘同台,並以歌劇製作和國際巡演奠定在臺灣樂壇的重要地位。此次與梁仁模及卡特攜手首演張玹《23.5° N, 121°E》,將會是臺灣用音樂與國際對話的重要時刻。

除了張玹《23.5° N, 121°E》的世界首演外,本場音樂會亦以由島嶼、土地與海洋意象出發,帶來三部經典之作:上半場將首先演出英國作曲家布列頓《安魂交響曲》(B. Britten: Sinfonia da Requiem, Op. 20)。創作於 1940 年二戰烽火之際,原為日本政府為紀念神武天皇建國 2600 週年的委託創作之一,但後來因樂曲與日本期望不符而未被接受。

《安魂交響曲》儘管標題呼應了天主教傳統彌撒,實際上卻是則是布列頓對戰爭的譴責與對和平的呼喊。此曲共分為三個樂章:第一樂章〈末日之淚〉(Lacrymosa)充滿壓抑的悲痛;第二樂章〈神怒之日〉(Dies Irae)以急遽的節奏與銅管的咆哮,刻畫戰爭的恐怖,最後〈永恆安息〉(Requiem Aeternam)則在溫柔而克制的音色中,傳遞出對和解與救贖的渴望。

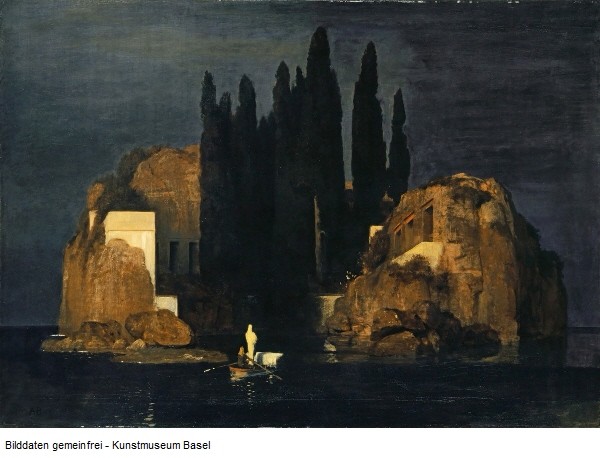

拉赫瑪尼諾夫《死之島》(S. Rachmaninoff: Isle of the Dead, Op. 29)創作於 1907 年,拉赫瑪尼諾夫在巴黎邂逅了柏克林(Arnold Böcklin)的名畫《死之島》的複製版。畫中的孤絕海島與緩緩駛近的渡船深深震撼了拉赫瑪尼諾夫,促使他提筆寫下了同名交響詩。樂曲以陰鬱的 5/8 節奏模仿不息的槳聲,推動亡靈向未知彼岸而去;在若隱若現的「末日經」旋律中,死亡的幽暗與對生命的眷戀交織。當音樂終於沉入靜寂,彷彿最後的渡船已消失在遠方,留下難以言喻的空寂與餘韻。

若說拉赫瑪尼諾夫凝視的是死亡的彼岸,德布西《海》(C. Debussy: La Mer)則是向生命奔放的原初力量致敬。在這部三首交響素描中,他捨棄嚴謹形式,轉而以色彩與律動描摹大海的萬象。從黎明曙光中甦醒的海面,到波浪嬉戲的晶瑩笑語,再到風與浪激烈角力的壯闊場景,德布西筆下的大海溫柔而狂暴:既是孕育生命的母親,亦是難以馴服的自然力量。

這些樂曲以各自的方式,書寫著生命遷徙的軌跡。由張玹《23.5° N, 121.° E》出發,音樂會將引領我們走入臺灣山林的深層脈動,喚醒對土地的記憶與情感。結合小提琴家梁仁模的真摯詮釋、指揮家尼可拉斯・卡特的首次來台,以及布瑞頓、拉赫瑪尼諾夫與德布西筆下令人神往的樂音——誠摯邀請你,在 9 月 13 日走進國家音樂廳,踏上一段臺灣與世界共鳴的旅程。

時間|2025 年 9 月 13 日(日)19:30

地點|國家音樂廳

票價|300/500/800/1,200/1,600

※本文由【臺北市立交響樂團】委託,音音有代誌執行製作※

※如果你也對描寫大自然的古典音樂感興趣,那你絕對沒聽過這些精采曲目:《閉上眼睛就能帶你飛翔!來自愛沙尼亞與芬蘭的天際—— 3 首你絕對沒想過的必聽之作!》※

我們將使用Cookies來追蹤並了解您的瀏覽體驗,包括個性化內容與頁面瀏覽追蹤;如按下同意或繼續瀏覽,即表示您接受我們使用Cookies。關於本網站使用Cookies的詳細的資訊,請參閱隱私權說明。

發表評論